よくない口コミは業績や株価にも影響する!?

従業員や元従業員がネットの転職情報サイトやSNSに書き込む口コミは、企業の採用戦略に深刻なダメージを与える。シエンプレの前川佳海氏が話す。

「対策を行うと、驚くことに応募人数が2-3割向上し、さらには倍増する例もあるのです。またファンドが投資先を決める時やマスコミが取材対象を決める際も、これらの口コミが参考にされます。ネガティブな書き込みは、採用面でだけでなく、株価や広報面にも悪影響があるのです」

確かに我々メディアも、取材先企業の名前で検索した時、「パワハラ」といったサジェスチョンワードが出ると、そのまま検索し、ソースが出てくると「取材して大丈夫かな?」と感じる。記事を書いた後、その企業が「炎上」すれば、我々記者が読者からの信頼を失うのだ。

「これらの書き込みの影響力は次第に大きくなり、今は広告の効果を打ち消すほどと言われています。転職や就職時に、口コミを参考にする人の割合は約9割、それが事実に基づいた内容であれば、まだ『致し方ない』とも言えるでしょう。しかし、誇張されている場合もあれば、既に対処が済んでいる場合もあります。これは問題ですよね」(前川氏)

企業や採用担当者が損失を被るだけではない。ネガティブな口コミを見て、応募、または選考を辞退したことがある人の割合は50%を超える。すなわち、求職者にとっても機会損失につながるのだ。

「しかし企業側に反論の機会が与えられることはありません。我々は、そんな企業の悩みに応える形で『Kai』というサイトを立ち上げ、それに付属するサービスを行っています。求職者は『必ず』と言っていいほど口コミを見ます。これに対処すると……」(前川氏)

内定承諾率が20%から100%に向上し、採用にかかる費用が1000万円から200万円に減少した例もあるという。さらに興味深い例がある。『Kai』を利用するうち、求職者が増えるだけでなく、在籍している従業員の離職率が下がった例が数多く表れたのだ。

悪い口コミ、「消す」より重要な対応とは?

『Kai』はごく簡単に言えば、転職・求職の口コミサイトに書かれた一方的な情報に対し、企業側のリアクションを掲載するサイトだ。同時に、企業へヒアリングを実施し、活躍している社員のインタビュー記事なども作成する。

例えば『Kai』を運営するシエンプレ自体に「全体的にコンプライアンスやセキュリティーの意識が低く、危なっかしい」といった口コミがなされた。そこで同社はKaiにこんな文章を掲載している。

また、「サービスの効果の有無は運でしかない。継続が少ない」といった口コミに対しては、こういった投稿を行っている。

ちなみに、こういった口コミは簡単に消せるものではない。しかも、もし訴訟をちらつかせるなど強硬な態度に出れば口コミを書いた人をより怒らせるリスクや、世間に『口封じをする会社なの?』と思われてしまうリスクがある。

「それより、事実であれば事実と認め、どのような対策をしているかを開示し、誇張があるなら『ここまでは事実、ここからは事実ではない』と伝えるほうが理解を得られるのです」

筆者は以前、飲食コンサルから、Googlemapの口コミへの対応法を聞いたことがある。仮にお客さんが怒っているとしたら、無視をするのは下策、「そんな事実はない!」などと対抗するのはさらに下策と聞いた。上策は、まず不愉快な思いをさせたことをお詫びし、原因を究明し、対策ができたならそれを伝える……すなわち、口コミを真摯に受け止め、変わろうとすることらしい。前川氏が首肯する。

「『Kai』もそれに似ています。例えば口コミサイトに『パワハラがあった』と書かれたら、まずは実際にあったか調査し、事実が確認できたらパワハラをなくすのが一番良いのです。ただし、パワハラの事実が確認されない場合や、誇張が含まれている場合もあるでしょう。その後、社内で匿名の申告制度を設け、パワハラが無くなった、という場合もあるでしょう。しかし書き込みは残り、企業に悪影響を及ぼします。そんな時、役立つのが『Kai』なのです」(前川氏)

応募者に「響く」ベストプラクティス

別の原稿でも書いたが、シエンプレはネットの風評被害に対応する会社だ。警察庁のサイバーパトロールも委託されるなど、モニタリングの力には定評がある。

そこで同社は、まず独自の調査・分析手法で、口コミサイトやSNS上に書き込まれた情報を収集、内容の傾向、頻度、拡散状況をレポートにまとめ、企業の「評判」を客観的に評価する。そのうえで、ネガティブな情報への対策を実施する。

「 企業のインタビューを実施し、『Kai』を使って情報発信を行います。例えばパワハラがあったとしても『現在、こういった研修を行っている』『企業として一切容認していない』『その後、匿名の申告制度を設けた』といった対処が書いてあれば、その姿勢は求職者に伝わるのです。もちろん、まったく事実無根の書き込みに関しては法的な手法で対抗することもあります」(前川氏)

すると、次第に事態は解決していく。求職者や転職希望者の多くは、決してネガティブな書き込みを頭から信じることなく、より具体的に検索することが分かっている。その結果、多くが『Kai』にたどり着く。そして企業が弱点と向き合ったり、問題を改める姿を知り、むしろ安心感を持って入社していく。

多分、問題が存在しない企業はない。人間と同じように、どの会社も、間違いながら成長していく。『Kai』に書かれたリアルな言葉は「うちはすごくいい職場」といった説明より説得力があるのだろう。

「現在、400社を超える企業にご利用頂き、そのほとんどで、内定承諾率の向上、採用費の減少、といった効果が表れています。日本最大級の人事向けポータルサイト『日本の人事部』が主催し、厚生労働省が後援する『HRアワード2024』にも入賞しています。採用の現場では、今まで“正しい情報が正しく伝わるインフラ”がなかったのです」(前川氏)

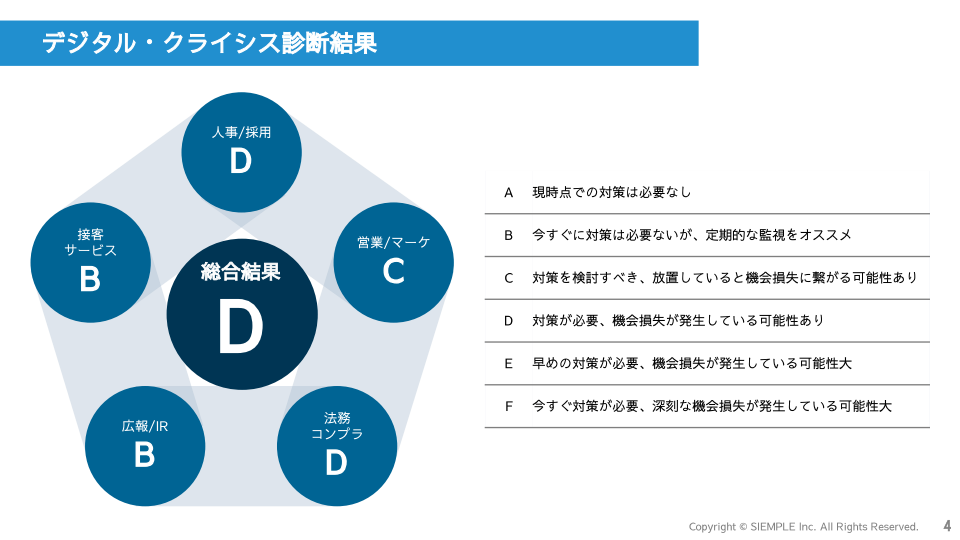

実はこの下に、オープンワーク、ワンキャリア、indeed、さらには各SNSや「爆サイ」まで

様々なサイトに何を書き込まれているか詳細なレポートが続く。

危機がチャンス変わる理由

そしてここからが興味深い。

あるサービス業の会社でパワハラを示唆する口コミがなされた。幹部はパワハラの存在を認識していなかったが、職場の調査と『Kai』の分析の結果、その口コミはおおむね事実だったことが明らかになった。口コミにより、幹部も知らなかった現場の問題が明らかになったのだ。

「さらに興味深いのはその後のことです。口コミによって明らかになった課題を解決すると、結果として従業員の満足度が向上し、離職者が減り始めたのです。もちろん、口コミの改善も同時に達成しています」(前川氏)

『Kai』は、単なる“口コミの火消し”にとどまらず、企業文化や職場環境の改善を後押しする仕組みとしても機能するのだ。最後に前川氏はこんな話をする。

「現在は既に、口コミの影響が無視できない時代になっています。場合によっては広告より重要かもしれません。しかしこれはチャンスでもあるのです。真摯に向き合うと企業文化が変わります」

経営者が「社会のために」「仲間を大事に」と何度言って聞かせても、一朝一夕には何も変わらない、それが「企業文化」だ。しかし「悪い口コミある」「採用に影響している」といった危機的状況を共有すると、今度は社員の側から「変わらなければ」という機運が生まれる。そして社員が自発的に働きやすい職場をつくり、変化を実感することにより、社員は会社に愛着や誇りを感じるようになる、というわけだ。

「このあたりは非常に地道で、時間がかかる仕事です。しかし私はこれこそが、顧客から信頼され、社員さんが長く勤め、社会から認められる企業になっていく近道のように思えてなりません」(前川氏)